一、课程设置及目的:

- 目的

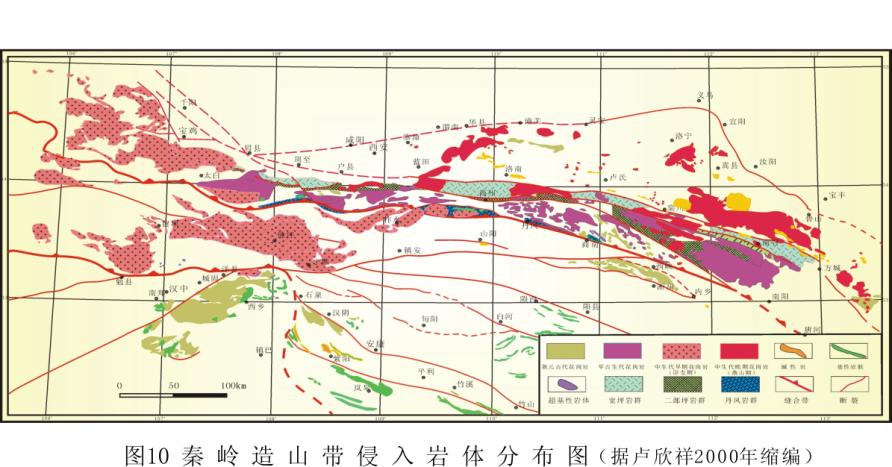

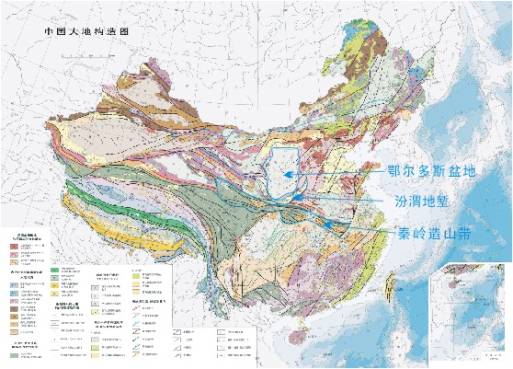

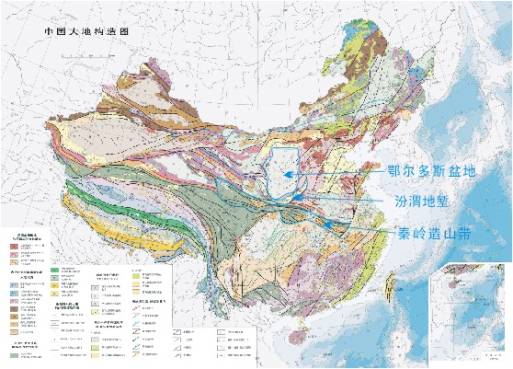

鄂尔多斯盆地-秦岭造山带综合地质野外教学实习跨越中国大陆两大构造单元华北克拉通西部的鄂尔多斯地块和中央造山系东秦岭造山带(图1),其目的是通过训练学生对不同大地构造单元性质和特征及其不同时代、不同类型及不同层次地层系统和构造变形的实际观察与分析,进行点、线、面的同时异岩、异相、异构的综合研究与对比分析,构建区域时、空地层构造格架,研究地质事件、分析区域地质结构构造特征,探讨区域地质演化过程,达到训练学生基本素质和技能、培养多学科交叉观察、分析、解决问题,特别是综合分析问题和创新思维的能力。

图1 中国大地构造图(据中国地质图,2002)

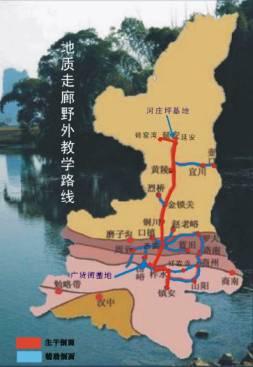

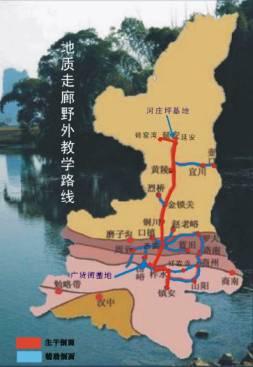

鄂尔多斯盆地-秦岭造山带综合地质野外教学建立以秦岭广货街为主、鄂尔多斯盆地河庄坪为辅的两个野外实习基地,实施以贯通两大构造单元的主干剖面和以二基地为中心的辐射辅助剖面(图2)及典型区段地质解析的点、线、面相结合的区域野外地质综合教学演练,并针对不同地区典型地质特点,实施详细系统的专题性研究。

图2 鄂尔多斯盆地-秦岭造山带综合地质教学路线图

主干、辅助剖面和典型解剖区段的选择,兼顾了区域的贯通性,地质现象的代表性、典型性和可对比性以及地壳结构的层次性。其中,主干剖面保证了对不同大地构造单元地表地质特点及其时、空展布的全面和宏观理解和认识;辅助剖面一方面是对主剖面因露头限制缺憾的有效补充,另一方面又弥补了由地质作用的特殊性造成的地质现象的差异。典型区段地质解剖是依据对沉积作用、岩浆作用、构造变形和变质作用等深入研究的需要,选择出露良好、地质现象典型的区段,进行以不同学科的理论、方法实践为主要目的的观察与研究,达到在一、二年级实习基础上野外工作基本技能和方法的进一步提高,并提供开展科学研究工作的初步训练。目前选择的区段囊括了稳定地块区构造和造山带构造及其陆相、海相沉积和活动带岩浆活动和变质作用及其构造等。此外,特意选择一些地质现象典型,但其研究相对薄弱或成因尚有争议的区段作为再研讨的区段,开展专题性研究以扩大学生的知识面,同时又使学生了解地质现象的复杂性和人们在实践过程认识的多解性,树立敢于挑战、勇于创新的科学思维方式。

2、路线

鄂尔多斯盆地-秦岭造山带野外综合地质教学以延安-洛川-黄陵-铜川-西安-沣峪口-广货街-柞水-镇安为主要观察路线,穿越鄂尔多斯盆地、汾渭地堑和秦岭造山带不同大地构造单元,同时选择若干辅助路线按照教学目的及要求开展点、线、面相结合的方法实施综合考察,主要路线观察内容如下:

1)、主干路线

延安-洛川-黄陵-铜川-西安-沣峪口-广货街-柞水-镇安

2)鄂尔多斯盆地辅助路线

- 西杏子河剖面(侏罗纪陆相河湖沉积及白垩系沙漠沉积及其特征观察、分析讨论)

- 仕望河剖面(上三叠纪延长组陆相河湖沉积特征观察、分析讨论)

- 金锁关-烈桥三叠系湖相浊流沉积、油页岩、及化石特征观察、分析讨论)

- 富平赵老峪剖面(奥陶纪潜水碳酸盐台地相和深水碳酸盐沉积特征观察、分析讨论)

- 口镇渭北古生代、中生代沉积及构造变形观察、分析讨论)

3)秦岭造山带辅助路线

- 华阴县罗夫-洛南剖面(华北地块基地及盖层岩性及其特征观察、分析讨论)

- 洛南-商州剖面(陶湾群、宽坪群以及二叠系沉积岩及其变形观察、分析讨论)

- 商州-红岩寺-柞水剖面(秦岭群、丹凤群及印支期花岗岩体特征观察、分析讨论)

- 沣峪-广货街剖面(秦岭群岩性、变形以及沙沟街糜棱岩特征观察、分析讨论)

- 涝峪纸房剖面(秦岭群及宽坪群岩性及构造变形观察、分析讨论)

- 黑河流域剖面(秦岭群、宽坪群岩丹凤群以及部分刘岭群岩性及构造变形观察、分析讨论)

- 广货街-柞水龙脖子剖面(南秦岭中段及北段泥盆纪碎屑岩沉积特征、构造及构造变形,浅水碳酸盐岩台地相厚层灰岩观察、分析与讨论)

二、不同构造带构造分区及单元特征:

(一)、鄂尔多斯盆地:

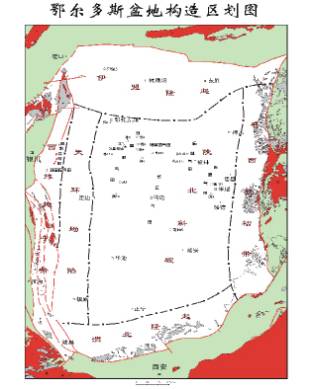

1、盆地构造区划:

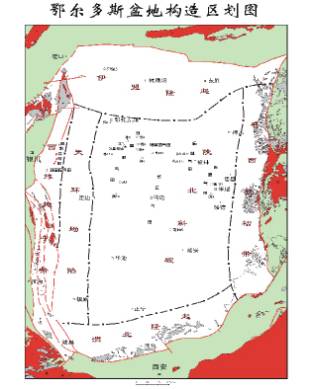

根据鄂尔多斯盆地内部结构特征可划分出六个次一级构造单元(图3)。

- 伊克昭盟隆起:基底隆起高,沉积盖层薄,晚古生代以来基本以陆地出现并与庆阳、吕梁和阿拉善古陆一同影响该盆地的发展与演化;

- 渭北挠褶带(隆起):该区构造并非以隆起为主,而是以挠曲状由南向北倾伏的褶皱依次向盆内跌落减弱为特点;

- 西缘冲断带:六盘山以东、天环坳陷以西的狭长地区,其加里东期褶皱微弱,而以燕山期强烈由西向东的冲掩为特点;

- 晋西扰褶带:东隔离石断裂与吕梁断隆相接,在地质历史上一直处于相对隆起状态,沉积盖层均薄较;

- 天环坳陷(向斜):西邻冲断带,因而也可理解为由于西缘逆冲推覆东迁隆升相伴而生的坳陷,主要为下白垩统沉积前渊;

- 陕北斜坡:又可再分为:中央古隆起和陕北古坳陷两个构造单元。其中中央古隆起北起乌申旗南抵正宁、西达环县、东至靖边富县一线,系为贺兰山拗拉谷东裂谷肩隆起演化而来的盆地中央古生代潜伏隆起,其对古生代水下沉积和沉积相起到较大控制作用;陕北古坳陷位于中央古隆起以东相伴而生,是中央古隆起和吕梁古隆起共同影响的结果,其于寒武纪开始形成,全盛于早奥陶世,消亡于晚古生代。该斜坡盆地沉积整体反映了鄂尔多斯盆地形成、发展演化及消亡的过程,因而野外观察研究内容均在该构造单元开展。

图3鄂尔多斯盆地构造区划(据西北大学“973”课题组)

2、盆地形成发展及沉积演化

晚三叠世印支运动的影响使得晚古生代-中三叠世的华北克拉通拗陷盆地逐渐向鄂尔多斯盆地转化,在沉积上实现了由海相、过渡相向陆相的根本性转变,使盆地自晚三叠世以来发育完整和典型的陆相碎屑岩沉积体系,盆地演化进入了大型内陆差异沉积盆地的形成和发展时期。湖盆发育到延长组第三段(T3y3)初期达到鼎盛,湖进范围可到达盆地北部横山-乌审旗一线。之后,随着河流的不断注入充填,湖盆走向萎缩。

印支运动使盆地抬升露水水面,因风化侵蚀及季节性洪水的冲刷,延长组顶部受到强烈侵蚀切割,形成了沟谷纵模的丘陵地貌。早侏罗世早期,沿沟谷发育了古甘陕水系,沉积了厚20~260m呈树枝状展布的3×104km2的河道沙体,此时气候一度干旱,出现了红层。侏罗纪早期沉积物的不断充填致使鄂尔多斯盆地渐趋平原化,气候转向温暖潮湿,雨量充沛,植被茂密、湖塘、沼泽星罗棋布,形成广泛分布的延安组河流与沼泽相的煤系地层,只在盆地东部西起华池,东至延安,北抵志丹,南达富县范围内出现浅水湖泊环境。

从侏罗纪早期充填型河流相开始到延安组煤系地层结束是鄂尔多斯内陆拗陷盆地的第二沉积阶段,并以发育河流沼泽相为主,盆地中部为汇水区,沉积中心与沉降中心基本一致。中侏罗世延安组沉积后,盆地开始回返,气候转向干旱而偏炎热。中晚侏罗世以棕红色砂岩的干旱河流开始,以棕红色泥岩、杂色泥灰岩的干旱咸化湖泊结束,为其第三沉积阶段。此阶段沉降和沉积中心不一致,沉积中心仍位于盆地中心偏南,并向西部迁移,而沉降中心仍在石沟驿一带继承发展。早白垩世,盆地周边褶皱断裂加剧,地形高差悬殊,加速了新生山系的风化剥蚀,在盆地中发育了沉积厚达千米的棕红色砂、砾岩河流冲积相和干旱型湖泊乃至沙漠沉积。第三纪时,由于气候干旱炎热,加之盆地进一步抬升,沉积范围萎缩。仅渐新世时在天环拗陷北段有局部沉积,下部为盐湖相沉积,上部为河流相沉积。上新世在局部地区发育三趾马红土。

(二)、渭河盆地

汾河盆地和渭河盆地相连组成了“新月形”的汾-渭盆地,又称汾渭地堑系(图4),它叠置在稳定陆块和活动造山带之上,具大幅度沉降的特点,现今分割了秦岭造山带和鄂尔多斯盆地两大陆块。 汾河盆地和渭河盆地相连组成了“新月形”的汾-渭盆地,又称汾渭地堑系(图4),它叠置在稳定陆块和活动造山带之上,具大幅度沉降的特点,现今分割了秦岭造山带和鄂尔多斯盆地两大陆块。

分布于陕西区段的渭河盆地目前公认开始形成于早第三纪,但从盆地西端宝鸡-陇县的金陵河两侧及凤翔县北的西河、蟠桃河一带出露的白垩系分析,不排除白垩纪晚期已开始裂陷的可能。

依据地表地质研究、遥感和航磁及重力资料解释综合分析,渭河盆地分别以其南缘大断裂和北缘大断裂为界叠切秦岭造山带,形成近东西向延展,由一系列正断层组合控制的断陷沉降带(图4)。渭河盆地的基底大致以渭河断裂为界划分为南北两大区。北部基底主要由中新元古界、下古生界和上古生界、中生界以沉积岩为主体组成,可与盆地西北缘山地的基底露头区相对比;南部基底则主要由新太古界、古元古界变质岩和中新元古界沉积岩及加里东期、燕山期的花岗岩组成。它们东连小秦岭,南接北秦岭。

渭河盆地的内部结构和新生代沉积主要受近东西向的主断裂控制,形成南深北浅的不对称箕状断陷盆地。北部区下古生界灰岩逐渐下落,最大埋深300~400m。南部区基岩最大埋深7500m。若参照渭河盆地南侧太白山主峰3737m的海拔高度推算,新生代以来渭河盆地的沉降幅度至少在10km以上。渭河盆地除主要受近东西向断裂控制外,同时还受到北东向和北西向两组断裂的影响(彭建兵等,1992;周鼎武等,1994)。口镇地区的口镇断裂是控制渭河盆地形成的北缘大断裂,具左行平移正断层性质、该断裂现代还在活动。

渭河盆地及邻区是中国地震活跃的地震带之一。在历史上有记载的7~8级大地震发生过3次(公元前780年岐山7级地震,1501年朝邑7级地震,1556年华县8级地震),现代地震则以频度高、震级小、震源浅为特点,是关中地区破坏性较大的又一地质灾害。因此,渭河盆地是始于晚白垩世以新生代断陷为主体的伸展断陷盆地,它至今仍在活动。

(三)、秦岭造山带

1、构造分区

秦岭造山带现今的结构构造面貌主要受到印支、燕山期构造作用的支配,但包容了早期造山带的残余构造,构成复杂结构面貌。在横过造山带的不同剖面上,呈现为宏大的不对称正扇形大陆造山带(图5)。平面上则划分为华北陆块南缘构造带、北秦岭构造带、南秦岭构造带和扬子陆块北缘构造带次一级构造单元(图6)。

图5 东秦岭中生代横剖面示意图(据张国伟等,2001)

I、宝鸡-广元剖面;II、洛阳-秭归剖面

图6 秦岭造山带构造单元划分略图

I、华北陆块南缘构造带;II、北秦岭构造带;III、南秦岭构造带;IV、扬子陆块北缘构造带;1、火山-沉积杂岩带;2、超基性岩;3、高压、超高压变质岩。

1)、华北陆块南缘构造带

该带北以草碧—老龙山—圣人桥—潼关—宜阳—淮南断裂为界与华北陆块分野,南以宝鸡—洛南—栾川—信阳—舒城断裂与北秦岭构造带相接,是以逆冲推覆的褶皱、断裂构造组合为主要特点的冲断推覆薄皮构造带。不同典型区段的构造解析提供了既相似又有差别的不均一性构造组合。

- 陕西泾阳口镇—淳化金川湾区段;

渭河盆地北缘的陕西泾阳县口镇—淳化县的金川湾区段,主要出露二叠系—三叠系的陆内河湖相中厚层砂岩和砂页岩,仅在口镇局部出露奥陶系的海相中厚层碳酸盐岩。口镇之北的嵯峨山可直接观察到二叠系与奥陶系的角度不整合关系(周鼎武等,1989,1994)。

本区二叠系—三叠系的变形特征突出表现为地层整体发育短轴宽缓背向斜,局部区段发育与断层有关的南倾北倒的不对称紧闭褶皱,以及断面南倾,倾角<45的逆冲断层、逆冲断层带。不同类型褶皱枢纽的产状统计表明,本区褶皱枢纽走向近东西,倾伏角0°~10°,并发育与褶皱有关的层间节理。冯闭倒转的复杂褶皱密切与逆冲断裂带伴生,如东风渡和圣人桥逆冲推覆断裂。尤其圣人桥断裂带宽达300余米,由多条逆断层组成逆冲推覆带。带内强硬的厚层砂岩形成紧闭倒转的褶皱断块,以及被包卷在软弱泥岩中的不规则的透镜体。带内岩石发育节理(砂岩)和劈理化(泥岩),共同组成强烈的挤压变形带。上述构造应是区域挤压构造作用下,由等厚褶皱和脆性断层及节理组成的表构造层次的构造组合(周鼎武等,1994),区域不同区段的剖面对比表明,它是自南向北逆冲推覆的区域性大断裂。

- 小秦岭区段:

该区段以洛南断裂为界,其北的小秦岭区主要出露新太古界太华群,中元古界熊耳群、高山河群和洛南群,局部保存上震旦统罗圈组和寒武系,但无晚古生代、中生代构造层发育。小秦岭地区出露不同构造层次不同性质、不同产状的断层。华阳川韧性逆冲剪切带发育在太华群变质杂岩中,是由以绿泥石黑云母片岩为主组成的中深层次的构造片岩带,带内可见不同类型褶皱,尤以剑鞘褶皱最为典型。陈润逆冲断层则发育在中元古界高山河组的厚层砂岩、薄层砂、页岩间,断层带主要由劈理化的砂板岩组成,带内可见复杂小褶皱。石门南侧的下铺断层是由碎裂白云岩组成,宽达百余米,并具清晰断面的脆性逆冲断层。洛南断层带是由一系列次级断层组成的以逆冲作用为主叠加走滑作用的复合断层体系,并具韧性、脆性变形特征,只是在路线观察区因露头不好难以做深入解剖。

2)、北秦岭构造带

北秦岭构造带夹持于宝鸡-洛南-栾川断裂带和商丹断裂带之间(图6),主要变质岩系有宽坪群、二郎坪群、秦岭群和丹凤群,在前石炭纪复杂构造关系叠置的变质岩系上,局部断续残留了石炭系、二叠系、三叠系和侏罗系地层(图7)。

北秦岭古元古代组成的地质与构造和地球化学属性具有扬子地块特征,其中、新元古代拼貼于华北板块南缘,古生代属秦岭古商丹洋盆北侧陆缘,並演化为活动陆缘沟弧盆体系, D-C弧后盆地沉积;C-P陆相裂陷含煤沉积;T3-J1、K、N-Q后造山陆内沉积。

图7 北秦岭构造带构造简图(据张国伟等,2001年)

1、第三系;2、白垩系;上三叠统-侏罗系;4、石炭系-三叠系;5、二郎坪群;6、丹凤群;7、宽坪群;8、秦岭群;花岗岩;10、印支-燕山期花岗岩;11、超基性岩;12、韧性、脆韧性断层带;13、脆性断层;14、地质界线;15、变沉积-火山岩。

(1)、宽坪岩群

北秦岭构造带宽坪岩群呈狭长带状东西延伸千余公里展布于北秦岭构造带最北部,由多个构造岩片拼接而成,是一套经历了强烈变形作用,变质达绿片岩相-低角闪岩相的中低级变质岩系,与南、北两侧地层皆以断层接触(图7)。

宽坪岩群为陆内拉张环境的产物,局部可能曾一度扩张为小型洋盆,其原岩主要由基性火山岩、碎屑岩和碳酸盐岩组成,目前表现为绿片岩-斜长角闪岩类、云母石英片岩-片麻岩类以及大理岩和石英岩类等三套岩石组合。宽坪岩群典型出露地区有陕西黑河-崂峪、北宽坪-洪门河和河南的南召等地,东西方向上它们均表现了强烈多期次变形的构造叠加,但变质程度却表现了东部深(低角闪岩相)西部较浅(绿片岩相)的特点。

(2)、二郎坪群

二郎坪群被北部宽坪群和南部秦岭群说夹持,在河南二郎坪地区出露良好且有很高的研究程度。二郎坪群主要由变火山岩(细碧岩、石英角斑岩和枕状熔岩等)、变辉绿岩、云母石英片岩、长石石英片岩夹硅质岩等组成。它们已经历了强烈变形和绿片岩-低角闪岩相的变质改造。基性岩的岩石地球化学特征显示了岛弧拉斑玄武岩与钙碱性玄武岩特征,并显示某些MORB型的火山岩特征。硅质岩中化石和同位素定年研究将它们的形成时代定为早古生代。因而,它们代表一套早古生代弧后盆地拉张环境的产物。

(3)、秦岭群

北秦岭构造带秦岭岩群为北秦岭构造带主要组成部分,出露于该构造带核部,为一套前寒武系古老结晶岩系,东西向以不同透镜状块体呈带状延伸千公里展布于秦岭核部地带(图7),不同块体并非为同一深度层次的产物,也没有统一的南北边界断层,呈现了不同时期、不同构造背景形成的不同构造面貌。

秦岭岩群原岩为一套沉积岩系,现主要由黑云斜长片麻岩、角闪岩、斜长角闪片岩、含榴黑云二长片麻岩、石榴夕线黑云片麻岩及石墨大理岩等组成,是一套中深变质杂岩系,变质程度达角闪岩相,局部可达麻粒岩相。变质过程发生显著的深熔作用,混合岩化和多期变形变质及岩浆活动十分强烈。

(4)、丹凤群

丹凤变质火山-沉积岩系沿商丹带东西向呈透镜状断续出露于北秦岭构造带南部的陕西丹凤、商州、周至县黑河和太白凤州等地(图7)。

丹凤变质火山岩由玄武岩和部分安山岩及英安岩构成,其中块状和枕状玄武岩构成它们的主体,局部地段侵入了一些辉长质杂岩体。玄武岩多属于钙碱性系列、部分属拉斑玄武岩系列,并主要显示了岛弧火山岩的地球化学特征。目前获得的同位素年龄出现了402Ma(李曙光等,1991年)和990Ma(张宗清等,2001年)的年龄,与其沉积岩系所含化石还存在较大矛盾。因此,根据丹凤郭家沟硅质岩中的O~S放射虫化石(崔智林等,1995年),将它们视为活动大陆边缘早古生代的产物。

2)、南秦岭构造带

南秦岭构造带北部为商丹缝合带,南部为勉略缝合带(图6),主要发育一套扬子被动陆缘上形成的古生代~中生代沉积物(包括D、C、P、T和J不同时代的地层)。除侏罗系外,主要为以滨海-浅海-大陆架-斜坡相为主,部分地区出现海盆深水相沉积,它们均已经历了印支-燕山期构造的变质、变形作用的改造,形成中、浅层次,局部为深层次,并以薄皮构造为特点、变质达作用为低绿片岩相的特征构造组合。

泥盆纪是秦岭构造与古地理格局发生重大变革的时期,该时期的沉积是在加里东期剥蚀夷平古陆基础上,由区域伸展作用形成的几个分隔裂陷盆地(图8)的沉积产物,并具有南北成带,东西分隔的趋势。不同沉积盆地分异明显,差异较大,出现了多种类型的沉积作用,按照地层与沉积特征可将南秦岭自北而南分为北、中、南三个构造-沉积作用带(图9)。其中北带与中带的泥盆系之间现在主要被山阳-凤镇断裂分隔,但是它们的充填序列和古流向却有很大不同,反映为不同盆地的沉积产物。

图8 南秦岭泥盆世古地理格局

图9 南秦岭泥盆系分带图(据周鼎武等,2002)

- 北带泥盆系;2、中带泥盆系;3、南带泥盆系;4、北秦岭泥盆系。

F1、秦岭北界断裂;F2、宝鸡-洛南-栾川断裂;F3、商丹缝合带;F4、山阳-凤镇断裂;F3、镇安-板岩镇断裂;F6、勉略缝合带。

- 北带泥盆系:

北带泥盆系位于山阳-凤镇断裂与商丹断裂带之间,由中-上泥盆统刘岭群组成,它平行不整合于寒武系-奥陶系之上,厚度达数千米。刘岭群包括了中统牛耳川组、池沟组和青石垭组以及上统下东沟组和桐峪寺组,它们为海岸、大陆架、大陆坡和盆地深水环境形成的细粒沉积物,主要由硅质碎屑岩组成,仅部分层段中夹有或发育碳酸盐岩,除其下部见有砾岩外,主体为细-中粒长石石英砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、泥岩和薄层灰岩。

概括起来,该带刘岭群沉积体系主要由下述几部分组成:

- 海岸沉积体系,发育在牛耳川组下部和桐峪寺组,由薄-厚层状细-中粒长石石英砂岩和石英砂岩组成,主要岩相包括交错层状砂岩、平坦层状砂岩以及少量粉砂岩和泥岩。

- 风暴影响的大陆架沉积体系,发育在牛耳川组中部和桐峪寺组,主要包括块状砂岩、丘状交错层理砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩和泥岩。

- 潮汐影响的大陆架沉积体系,主要发育在桐峪寺组,包括简单交错层砂岩、复合型交错层砂岩、平行层状砂岩和薄层泥岩和粉砂岩。

- 大陆架-大陆坡沉积体系,发育在牛耳川组顶部和池沟组,主要包括块状砂岩、交错层状砂岩、薄层细砂岩、平行层状砂岩、薄互层粉砂岩/泥岩及块状粉砂岩滑塌层。

- 大陆坡-盆地平原沉积体系,发育在青石垭组和下东沟组,主要包括水平和交错纹层状粉砂岩/细砂岩、泥质粉砂岩、粒序纹层状粉砂岩、均匀粉砂岩/泥岩、水平和交错层状暗灰色粉砂质灰岩,少量中-厚层状细砂岩。

(2)中带泥盆系:

中带位于山阳-凤镇断裂与安康断裂之间(图9)。按照泥盆纪地层发育的状况和沉积特征可以镇安-板岩镇断裂为界将其进一步分为南部的旬阳盆地和北部的镇安盆地两个小区(图10)。两者既有密切的联系,又存在有明显的差异。其中的中-下泥盆统主要见于旬阳地区,中泥盆世晚期地层向盆地周缘大规模超覆,镇安地区才开始接受沉积。然而,上泥盆统两地存在显著差异。

- 镇安盆地:

镇安盆地的泥盆系包括中统古道岭组与龙洞沟组以及上统星红铺组、二台子组和九里坪组。是在早古生代末期剥蚀古陆的基础上,中泥盆世晚期-晚泥盆世早期区域伸展背景下由同沉咱们断层控制的断陷盆地沉积。海水从旬阳地区海侵超覆,底部的河口湾相组合砂/砾岩逐渐被硅质碎屑与碳酸盐潮坪沉积所代替,并进一步发展为碳酸盐台地沉积,期间中泥盆世末期扇三角洲相复成分砾岩的发育反映了北侧古陆的抬升或者海平面的相对下降。

山阳-凤镇断裂以南的柞水溶洞一带是中、上泥盆统滑塌重力流沉积发育的典型区段。其中龙洞沟组底部为白云质砂砾岩和细砾岩夹钙质粉砂岩,下部为砂屑灰岩夹钙质砂砾岩、白云质砂岩及钙质粉砂岩,上部为灰绿色及杂色杂砾岩夹少量紫色粉砂质板岩。二台子组下部为砂屑灰岩、角砾灰岩夹粉砂质板岩、泥灰岩及生物灰岩,上部为中-厚层状结晶灰岩。龙洞沟组和二台子组厚度近500m。

- 旬阳盆地:

旬阳盆地的泥盆系平行不整合于志留系之上,且层序较为齐全。其中包括泥盆系下统西岔河组、公馆组,中统石家沟组、大枫沟组、杨岭沟组和上统冷水沟组与南羊山组。下统主要局限于仁河口-双河镇断裂一带。上统主要为浅水碳酸盐岩台地相的粒屑泥晶灰岩、颗粒石灰岩和礁灰岩,向南侧海滩相石英砂岩层增多,而北缘则出现斜坡相薄层石灰岩夹块状的滑塌石灰角砾岩,厚1000~2000m。

- 南带泥盆系:

该带是指勉略-巴山断裂带至安康断裂之间的地区(图9)。该区在晚古生代总体上是一个抬升的剥蚀高地,仅在其南缘的勉略-巴山断裂带的勉略-高川一带发育有沉积。由于中生代该断裂向南的强烈逆掩推覆,地层遭受严重的剥蚀,因此只有在该区南缘的局部地区才得以残留。西部勉略地区南北的泥盆系差别甚大。南部的中-下泥盆统踏坡组主要是一套冲积扇、扇三角洲和浊积扇体系的砂岩与砾岩,不整合覆盖在元古宇碧口群之上;上统荷叶坝组以深水碳酸盐岩为特征,总厚度在数百米至数千米。

南秦岭南带泥盆纪在勉略地区其地层层序由底部的冲积扇体系开始,向上依次发展为深水扇三角洲体系、深水浊积岩体系或浅水扇三角洲体系。盆地沉降主要受区域伸展断陷作用控制,经历了早中泥盆世强烈断陷向石炭纪缓慢沉降的过程(孟庆任等,1996)。

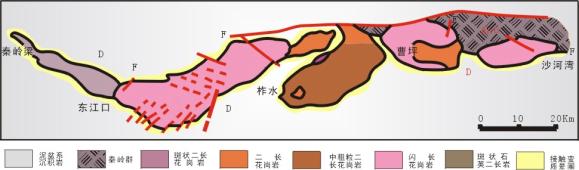

- 秦岭造山带侵入岩

秦岭造山带为一典型复合性大陆造山带,经历长期构造演化,于不同阶段发生不同的岩浆侵入作用。现今秦岭造山带大量出露花岗岩类侵入岩体,其次为基性岩类。秦岭的基性侵入体主要形成于早古生代以前,并集中分布于南秦岭构造带。花岗岩类侵入体具多期次,并在南北秦岭均大量出露。其中,晋宁期花岗岩类侵入体主要分布于豫陕交界的北秦岭和南秦岭的秦岭和陡岭杂岩内,加里东期花岗岩出露于北秦岭构造带中,印支期花岗岩类在南、北秦岭构造带均广泛出露,燕山期花岗岩仅发育于大别山和小秦岭地区(图10)。

秦岭造山带十分醒目和特征的一个现象是在陕西商州市以西的古生代地层及北秦岭构造带古老地层中出露大量由多个侵入体构成的花岗质复式岩体群,并以东江口(由东向西依次有沙河湾岩体、曹坪岩体、柞水岩体、东江口岩体及秦岭梁岩体)(图11)和宁陕两大岩体群具代表意义。这些岩浆侵入体是造山带构造演化过程的重要产物,保存和记录了秦岭造山带构造演化过程主碰撞造山的重要信息,成为揭示这一构造演

化的重要信息载体。

南秦岭印支期花岗岩体主要形成于220Ma~200Ma,它们呈明显侵入关系侵入于古生代沉积碎屑岩中,多数岩体程度不同的发育接触变质晕圈,岩体呈球状或椭球状,岩石具块状构造,常见环斑结构,岩体内大量发育闪长质包体,显示二元岩浆混合的特征,岩石地球化学特征多具后碰撞(post-collisional)高钾钙碱性花岗岩类的特征(张成立等,2006),反映它们的形成可能与主碰撞后期地壳由挤压转为伸展过程地幔物质上涌导致幔源岩浆和壳源岩浆相互作用密切相关。这些岩体形成后又遭受后期构造改造(主要为韧性走滑作用)(图12),说明这些岩体在中生代早期(印支期)形成之后秦岭造山带仍处于较强烈的构造调整阶段。

图11 南秦岭东江口花岗岩体群分布图

图12 宁陕广货街地区地质简图

1、第四系;2、第三系-白垩系、侏罗系;3、刘岭群;4、丹凤群;5、宽坪群;6、秦岭群;7、花岗岩体;8、花岗闪长岩体;9、闪长岩体;10、片麻岩;11、花岗片麻岩;12、脆性或脆韧性平移断层;13、脆韧性断层;14、韧性剪切带;15、假玄武玻璃;16、泥盆系板岩;17、斜长角闪岩;18、韧性剪切带;19、碎裂花岗岩;20、糜棱岩;21、构造片岩;22、碎裂岩 |

汾河盆地和渭河盆地相连组成了“新月形”的汾-渭盆地,又称汾渭地堑系(图4),它叠置在稳定陆块和活动造山带之上,具大幅度沉降的特点,现今分割了秦岭造山带和鄂尔多斯盆地两大陆块。

汾河盆地和渭河盆地相连组成了“新月形”的汾-渭盆地,又称汾渭地堑系(图4),它叠置在稳定陆块和活动造山带之上,具大幅度沉降的特点,现今分割了秦岭造山带和鄂尔多斯盆地两大陆块。