有孔虫 Foraminifera

有孔虫属

原生动物门肉足虫纲有孔虫亚纲,

寒武纪到现在一直都存在着。

有孔虫-瓶虫

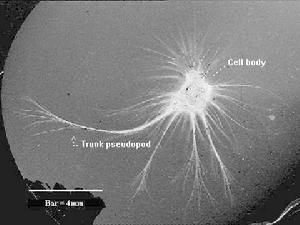

是微小的真核单细胞动物。虫体隐藏在细小的壳内,小壳分为许多小的内格,由一些微孔或孔状接缝所穿通。壳一般是

碳酸钙质的,也有硅质和几丁质的。某些有孔虫为胶结壳。有孔虫特别小,在钻探过程中不会被破坏,对寻找

石油特别有价值。虫体由一团原生质构成。某些有孔虫的壳(例如抱球虫属)大量堆积在现代洋底的许多地方,形成厚层沉积物。这种软的、细粒的、被称为

抱球虫软泥。在过去地质时代也有与此相似的沉积,但已变成厚层的

白垩和

石灰岩。

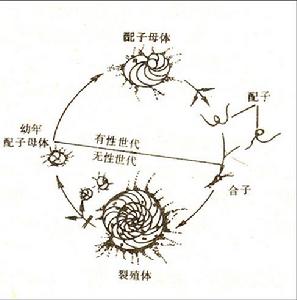

原生动物门(Protozoa)肉足虫纲(Sarcodina)中的一个目。微小的真核单细胞动物。其大小一般在1mm以下,最大可达110mm。虫体由一团原生质构成。原生质分化为两层:外质和内质。具有一个由外质分泌物形成的或由分泌物胶结其它外来颗粒构筑而成的壳(test) 。壳是有孔虫保存为化石的主要部分。生活环境以海洋为主。绝大多数都生活于正常海水环境中。仅有一个超科——瓶形虫超科(Lagynacea)的某些代表生活于淡水环境,其薄而脆的壳,不易保存为化石。在海洋中部分生活于海底,部分漂浮于洋面。生活史中存在着有性生殖和无性生殖交替进行的现象,称为世代交替。同一个种中由于世代交替产生显球型和微球型两种不同类型的壳,叫做有孔虫壳的双型现象(dimorphism)。寒武纪到现代都有分布。

晚古生代以来有孔虫大体经历了三个重大的繁盛期。

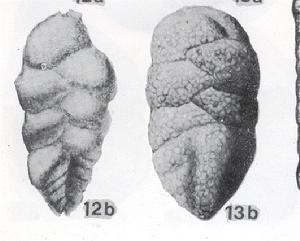

第一个繁盛期在石炭、二叠纪,蜓和内卷虫类占优势。

第二个繁盛期在侏罗一白垩纪。浮游类有孔虫在中侏罗世开始出现,并在晚白垩世达到鼎盛。某些大型底栖有孔虫类群的出现。

第三个繁盛期自始新世开始,是有孔虫发展史上的全盛时代。

有孔虫

有孔虫生活周期

有孔虫

包括以下构造:

一、壳室(chamber)。多个房室组成的壳其最早形成的、最小的房室叫做初房(proloculum),最后的一个叫终室。

二、口孔(aperture)。

三、隔壁(septum)。隔开相邻两个房室的壳壁叫隔壁。

四、缝合线(suture line)。隔壁与壳壁相交的线称缝合线。

五、口面(oral face)。口孔周围的壳壁称为前壁或口面。

按有孔虫的房室数目及排列方式壳有单房室壳(unilocular test)、双房室壳(biloculartest)和多房室壳(multilocular test)

1. 单房室壳

由一个房室组成,房室上具一个或多个口孔。

2.双房室壳

一般由一个球形的初房和一个管状的第二房室组成,口孔常位于第二房室的末端。

3.多房室壳

由两个以上的房室构成。可以分为以下几种:

(1) 单列式(uniserial)壳 房室的生长沿直线或弧形单列排列。

多壳有孔虫

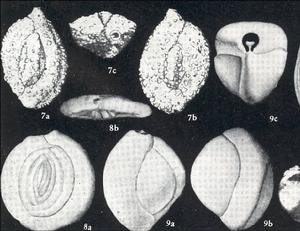

(2)平旋式(planispiral)壳

壳的后生房室围绕初房始终在一个平面上旋转生长,每生长一圈房室构成一个壳圈(whorl or coil)。两个相邻的壳圈之间的接触线称旋缝合线(spiral suture)。平旋壳的外部边缘叫壳缘(periphery)。

平旋壳两侧对称,大多数呈盘形或凸镜形,壳体两侧中央常形成下凹的脐。后生长的壳圈常常从两侧包裹先生长的壳圈。可分为露旋壳、包旋壳、半包旋壳。

露旋(evolute)壳 所有旋圈在两侧外露,可从两侧看到初房。旋圈可紧卷,也可以松卷。

包旋(involute)壳 后生壳圈将早期壳圈完全包裹,两侧不显露初房。壳体外观仅可见终壳圈的各房室。

半包旋(hemi-involute)壳 介于包旋壳与露旋壳之间,后生壳圈仅部分包裹早期圈,两侧可见到初房。

(3)螺旋式(trochospiral)壳

房室在若干个彼此平行的平面上,围绕一根通过初房中心并与这些平面垂直的假想轴呈螺旋式排列。

螺旋式壳有背(dorsal)和腹(ventral)之分。在背侧(旋侧),初房和各壳圈均可显露,与平旋的露旋壳相像。在背侧常形成突出的壳顶在腹侧(脐侧),只能看见终壳圈的各房室,类似于平旋的包旋壳。在壳的腹侧中央常出现下凹的脐(umbilicus),有时脐部可发育一个完整的或具裂隙的脐塞(umbilical plug),它是由脐部壳壁加厚形成的。

根据背腹两侧凹凸不同的情况,螺旋式壳又可分为

双凸型:背腹两侧都向外突出;

平凸型:背侧平,腹侧凸出;

凸凹型:背侧凸,腹侧凹;

凸平型:背侧凸,腹侧平;

双平型:背腹两侧都平

螺旋式壳中有几个特殊的类型:

圆球形壳;是一种变形壳,早期房室呈螺旋状排列,晚期为隐旋,即终室包裹所有的房室,外观似一简单的圆球形。

双列式壳:是一种特殊的、规则的螺旋式壳,每个旋圈由两个房室组成,相邻壳圈的房室整齐地对应排列,形成两行。

三列式壳:类似于双列式壳,但每个旋圈由三个房室组成,形成整齐的三列。

扭旋式壳:是一种不大规则的螺旋式壳,房室螺旋式排列发育到一定阶段后,旋圈所在的平面方向发生变化,不再平行于早期的旋转平面。

(4)绕旋式(streptospiral)壳

小滴虫式排列:房室沿一条长轴绕旋排列。

小粟虫式排列:每一旋圈由两个房室组成,相继生长的两个房室的绕旋平面以一定的角度相交。

A)双玦虫式——相继生长的两个房室的绕旋平面夹角为180°,即房室始终在一个平面内绕旋;

B)三玦虫式——相继生长的两个房室的绕旋平面夹角120°,房室最多的一侧壳面可看见三个房室,称为多室面,相对的一侧称为少室面,只能看见两个房室;

C)五玦虫式——相继生长的两个房室的绕旋平面夹角为144°,而相邻房室的旋转平面夹角为72 ° ,多室面上可看到四个房室,少室面可见三个房室,壳面总共可见到五个房屋。

D)曲房虫式——相继生长的两个房室的绕旋平面夹角由120 °逐渐增大到180 ° ,变化的绕旋平面构成“S”形可见5个以上的房室,有时可多达8—10个。

(5)双卷式(biwinding)壳 为双列的旋卷壳。两列房室的接合线沿壳缘出现,呈折曲状,称为中缝合线。

(6)半环式(旋圈)(semicyclical)壳 房室的排列是以初房为起点,往同一个方向迭次旋卷生长。旋卷不足一周时称为半环式壳,旋卷超过一周,即超覆了先生成的房室和该房室的早期部分,则称为旋圈式壳。整个壳体常呈凸镜状或盘状。

7)环圈式(cyclical)壳 壳的房室呈同心圆 状排列,壳体呈圆盘形。

(8)混合型(composite form)壳 个体发育的后期房室的排列方式发生变化。

有孔虫

有孔虫

有孔虫